事業再構築補助金に採択される事業計画書の作り方とは?採択事例をもとに徹底解説【2023セミナーレポート】

- 2021.04.26

2024.01.30

新しいビジネスモデルの構築に挑戦する中小企業を対象とした「事業再構築補助金」の2023年度の公募が始まりました。

EC分野にも適用される事業再構築補助金。特に2023年度からは、売上が減少していない事業者も申請ができるようになり、「イノベーションにチャレンジするなら誰でも応募できるようになった・間口が広がった」補助金です。

とはいえ補助金額は最大1億円、小規模事業者でも最大2000万円という規模の大きな補助金です。採択の難易度は高く、申請に必要な事業計画書の策定などに悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで株式会社フューチャーショップは、事業再構築補助金の申請を検討している事業者さまを対象としたオンラインセミナー「事業再構築補助金 採択事例から読み解く 成果の出る事業戦略と採択される事業計画書」を2023年3月に開催しました。

講師を務めたのは、ウェブコンサルタントの先駆者として多くの実績を持つ株式会社ゴンウェブイノベーションズの権成俊さん。これまで複数社の事業再構築補助金の申請を支援し、採択に導いた権さんが、申請に必要な事業計画書の作り方や注意点について解説してくださいました。

実際に事業再構築補助金に採択された事業計画書を踏まえ、自社の強みや既存事業の価値を深掘りし、すでに持っているリソースから新規事業を設計する方法をお伝えした本セミナー。その内容をレポート形式でお伝えします。

講師を務めてくださった株式会社ゴンウェブイノベーションズの権成俊さん(写真右)と、モデレーターの株式会社フューチャーショップ・八木智仁(写真左)

【この記事は、こんな方にオススメです!】

- 事業再構築補助金を活用して、付加価値の高いECビジネスに参入したい

- 既存ビジネスの市場が縮小し、イノベーションが必要になっている

- 事業再構築補助金の活用を検討している

- 過去に事業再構築補助金を申請したが、採択されなかった

- 事業再構築補助金を申請したいが、事業戦略の策定に自信がない

【スピーカー】

株式会社ゴンウェブイノベーションズ

代表取締役 権 成俊(ごん なるとし) 氏

目次

事業再構築補助金とは?

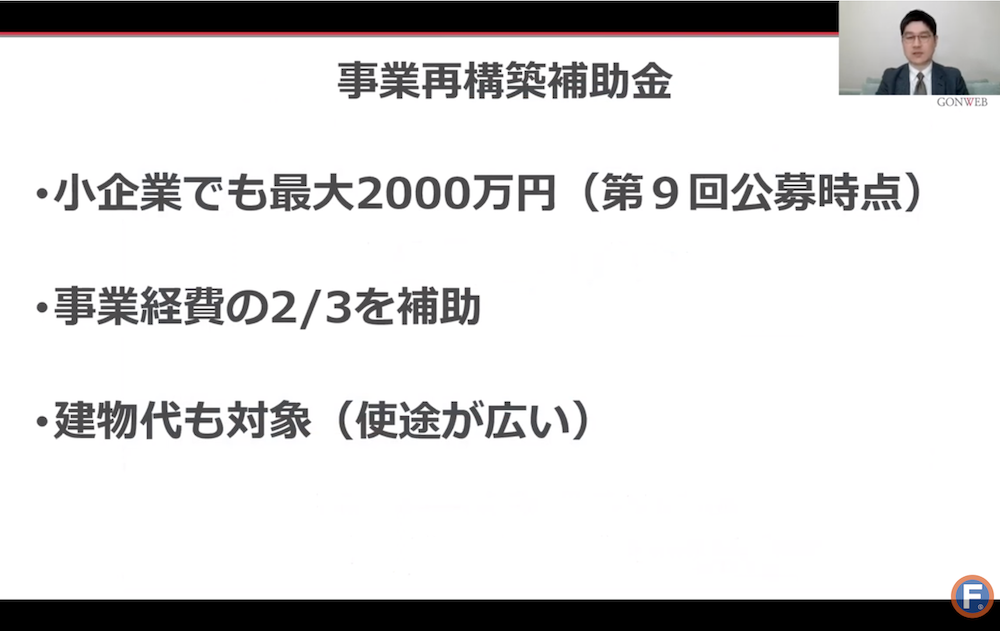

「事業再構築補助金」は、中小企業が新しい事業に参入する際に、かかった経費の一部(補助率2/3)を補助する制度です。

例えば、実店舗で商売している小売店が、革新的なサービスを付加したEC事業を始める場合に、ECサイト構築費用などの一部を補助金として受け取ることができます。

補助金額は最大1億円、小規模事業者でも最大2000万円に設定されており、EC分野に適用される他の補助金と比べて金額が大きいのが特徴。また、建物の取得費用にも使えるなど使い途も広いことから、「新しいビジネスに取り組む企業は、ぜひ活用して欲しい補助金」(権さん)です。

事業再構築補助金は小規模事業者でも最大2000万円が補助される。補助金の使い途も広い

事業再構築補助金はEC分野に適用される他の補助金と比べて金額が大きい

申請条件から「売上減少」が撤廃

事業再構築補助金は前年度の途中まで、売上高が一定以上減少していることが申請の条件になっていましたが、現在はその条件が撤廃されています。そのため、「成長している企業が売上をさらに伸ばすために事業再構築補助金を活用することが可能」(権さん)になっています。

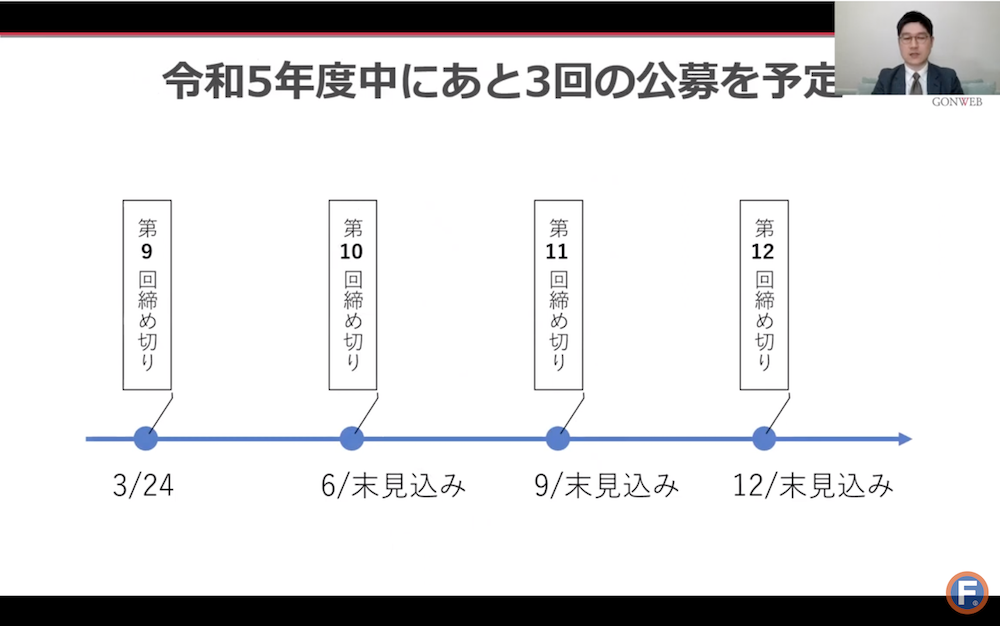

2023年度の公募は3月、6月、9月、12月の合計4回が見込まれています。今からでも申請に間に合いますので、セミナーを聞いている皆さんも、ぜひチャレンジしてください(権さん)

2023年度の公募予定

参考情報:事業再構築補助金の公募要項

付加価値の高いECビジネスへの転換が必要

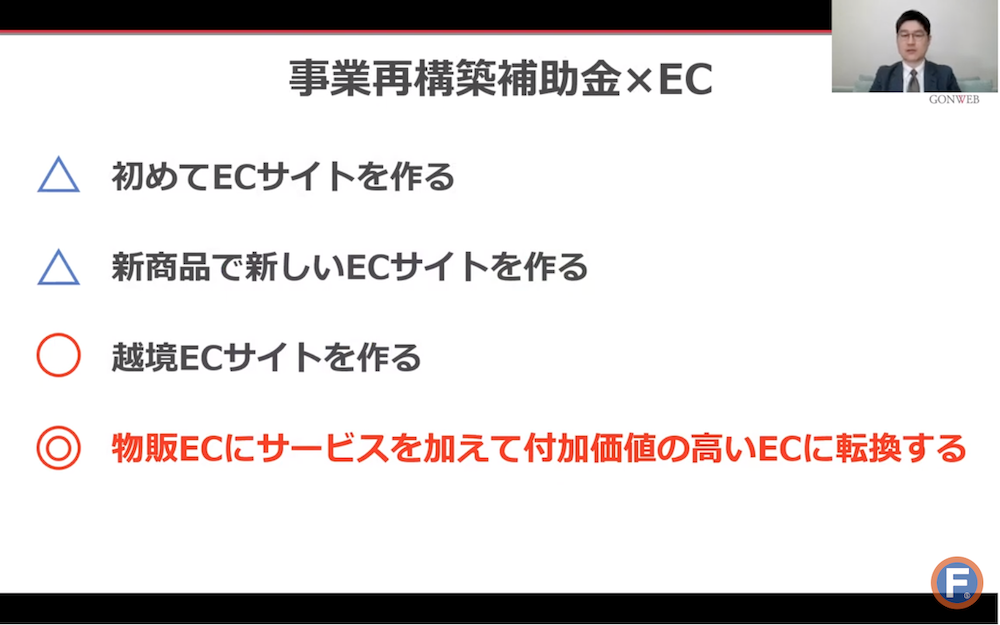

事業再構築補助金は、イノベーションに取り組む企業を支援する補助金であるため、「ありきたりなECサイトを構築しても採択される可能性は低い」(権さん)ことに注意が必要です。

物販ECサイトに独自のサービスを加え、付加価値の高いEC事業に転換するなど、「競争優位性があるビジネスモデルに転換することが必要」(権さん)と指摘しました。

越境ECサイトや、物販とサービスを組み合わせた付加価値の高いECサイトであれば採択されやすい

採択の鍵を握るのは「事業計画書」

事業再構築補助金の採択においてもっとも重要なこととして、権さんは「すぐれた事業計画書を提出すること」を挙げました。

ただし、事業計画書はあくまでもビジネスプランをまとめた書類であり、もっとも重要なのは事業計画そのものです。権さんは「いきなり事業計画書を書こうとすると失敗する」と指摘し、「まずは事業戦略を描き、調査・分析にもとづいて商品やサービスを設計した上で、それらをもとに事業計画書を作ることが重要」と訴えかけました。

ビジネスモデルに新しさがあれば、ECサイトの構築にも補助金が出ます。提出する事業計画書が、採択の鍵を握ります(権さん)

ただし、事業計画書を作ることが目的ではありません。事業戦略を描き、調査・分析を行って、優れたビジネスモデルを構築することが、もっとも重要であることを覚えておいてください(権さん)

事業計画書作成のポイント

続いて権さんは、事業再構築補助金の申請に必要な事業計画書を作成する方法について、具体的に解説してくださいました。事業計画書作成のポイントは次の3点です。

- 事業戦略

- 調査・分析

- 計画

事業戦略とは、事業の全体像を描くこと。これがもっとも重要です。そして、事業戦略を作る上で、調査や分析が欠かせません。

事業戦略を作ったら、それを実現するための計画を作成します。いつ、何を行うのか。そのために予算はいくら必要なのか。売上高や利益の目標はどうするのか。これらを具体的に決定し、事業計画書に落とし込んでください(権さん)

(1)事業戦略

権さんは事業戦略を立てる際の手順として、3つのステップで考えると整理しやすくなると説明しました。

- 自社の経営資源・強みの確認・・・自社が持つ設備やノウハウ、顧客基盤など、競合と比較して強みとなる要素を精査する

- 潜在ニーズの発見・・・市場調査を行い、マーケットのどこに、どのようなニーズがあるのかを把握する

- 潜在ニーズを満たす商品・サービスのアイデア・・・消費者の潜在ニーズを満たす商品やサービスのアイデアを出し、自社の経営資源や強みを活かして実現できるものを絞り込む

事業戦略の目的は「選ばれる理由を作る」

事業戦略を策定する目的について権さんは「顧客から選ばれる理由を作ること」と説明。インターネットやSNSが普及し、買い物の際に商品をオンライン上で簡単に比較できるようになった現在は、「自社の商品が選ばれる理由を、より強く、明確に、顧客に伝えることが重要になっている」(権さん)と指摘しました。

「AB3C 分析」で差別化要素を探す

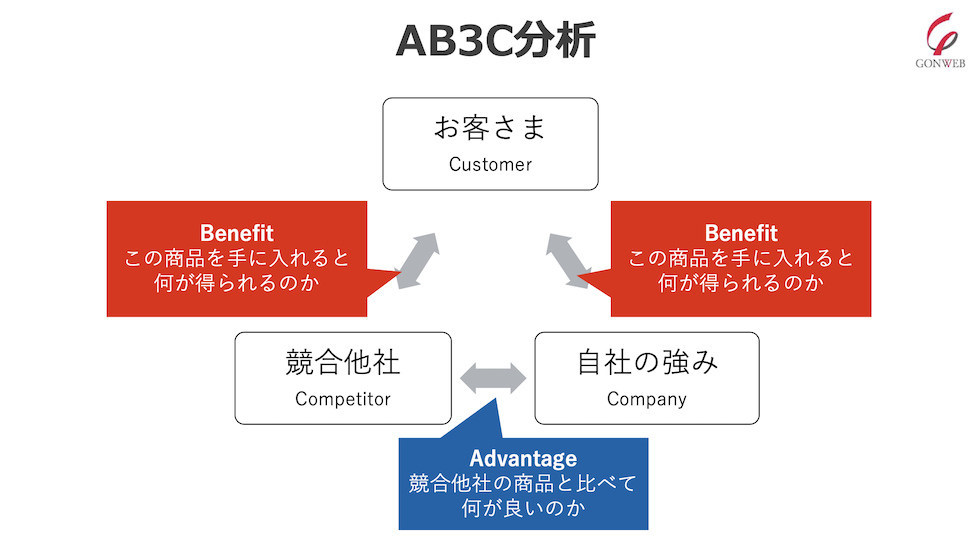

権さんは事業戦略を考案する方法の1つとして、自らが提唱しているフレームワーク「AB3C分析」を紹介しました。「AB3C分析」とは、マーケティング理論として有名な「3C分析」※1をベースにしたフレームワークです。

※1 「3C分析」とは、「顧客(Customer)」「自社(Company)」「競合(Competitor)」という3つの要素で市場環境を分析し、経営戦略を立案するフレームワーク。経営コンサルタントの大前研一さんが提唱した。

3C分析が対象としている「顧客(Customer)」「自社(Company)」「競合(Competitor)」に、顧客が求めている「価値(Benefit)」と、競合と比較した際の自社の「優位点(Advantage)」を含めた合計5つの要素を用いて、企業の本質的な価値を明確にし、顧客から選ばれる理由(=差別化要素)を見出します。

権さんが提唱しているフレームワーク「AB3C分析」

権さんは事業計画書を作成する上で、事業戦略を考えることがもっとも重要であるとあらためて強調した上で、「既存事業の延長で事業戦略を考えるのではなく、業種を変えるくらいのチャレンジが必要」と訴えかけました。

なお、「AB3C分析」の詳細や、権さんが行っているWebコンサルティングについては、過去のセミナーレポートでも紹介していますのでそちらも参考にしてください。

(2)調査・分析

消費者ニーズを深掘りするための調査・分析の方法にはさまざまなものがあります。権さんは「インターネット上に存在する情報を使えば、多額の費用をかけなくても市場調査を行える」と指摘し、具体的な調査手法を紹介しました。

- 検索ボリューム調査・・・キーワードプランナーなどの調査ツールを使い、検索エンジンにおけるキーワードごとの検索ボリュームを調査し、潜在ニーズの大きさを調査する

- 複合ワード調査・・・検索エンジンで使われる複合ワードを調査し、消費者のニーズを調査する

- Yahoo!知恵袋・・・Yahoo!知恵袋に投稿された質問を分析し、消費者のニーズや悩みを調査する

- ECモールなどのレビュー・・・ECモールで販売されている商品のレビューや、口コミサイトの投稿内容を分析し、既存商品に対する消費者の不満や要望などを調査する

- 競合調査・・・競合のECサイトを調査し、商品の種類・価格・内容量・説明文・コンテンツなどを比較することで、自社の弱点を把握して対策する

インターネット上には、ものすごくたくさんの情報があります。Webの分析手法を知っておけば、費用をかけずに市場調査や競合分析を行うことができます(権さん)

(3)計画

事業戦略を策定したら、事業を実現するために必要な予算や体制、スケジュールを精査します。売上計画や収益予測も作成し、それらを事業再構築補助金の申請フォーマットに合わせて資料にまとめます。

補助金に採択された事業計画書の事例

オンラインセミナーでは、株式会社ゴンウェブイノベーションズが補助金申請を支援し、採択に導いた企業の事例も紹介しました。実際に提出した事業計画書を踏まえ、事業計画書を作成する手順や、調査・分析の方法について具体的に解説しました。

採択事例:クィーンズジュエリーさまのジュエリーリフォームECサイト

権さんが紹介した成功事例の1つは、大阪市内に店舗を持つジュエリーリフォーム企業「クィーンズジュエリー」さま。約20年にわたり、オーダーメード型でジュエリーリフォームを手がけてきました。

近年、国内のジュエリー市場が縮小するなかで、イノベーションの必要性を感じていたことから、株式会社ゴンウェブイノベーションズにコンサルティングを依頼したそうです。

権さんは、クィーンズジュエリーさまに対して、ビジネスモデルを抜本的に変革することを提案。総額約3000万円の費用をかけ、ジュエリーリフォームのECサイト(2種類)を構築しました。その際、約2000万円の事業再構築補助金を申請し、採択されています。

オンラインセミナーでは、事業再構築補助金の申請時に作成した実際の事業計画書に言及しながら、作成手順を具体的に解説してくださいました。詳細な内容はセミナー限定での公開だったため、本記事ではその一部を紹介します。

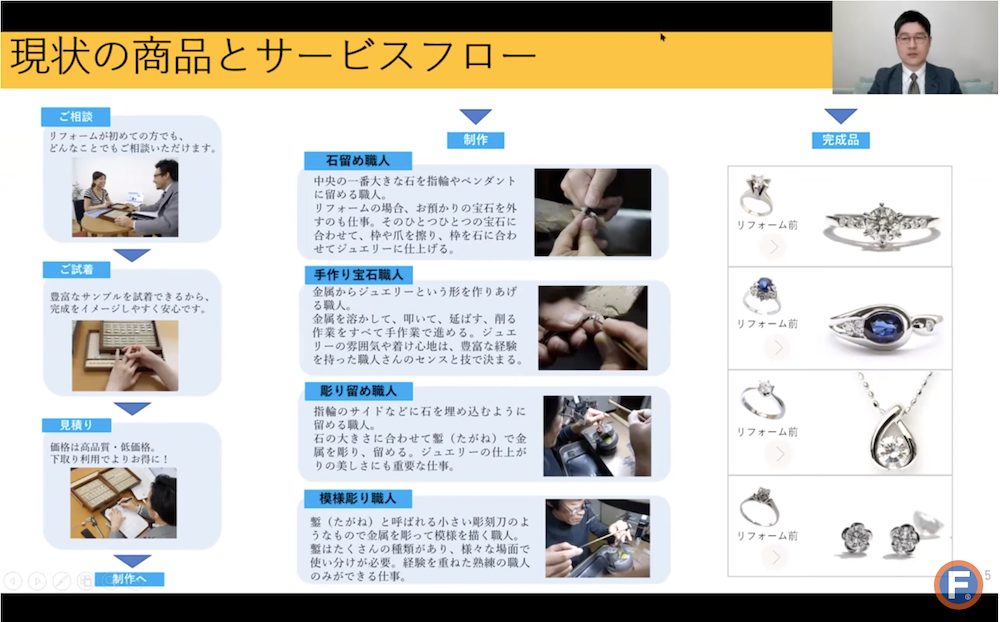

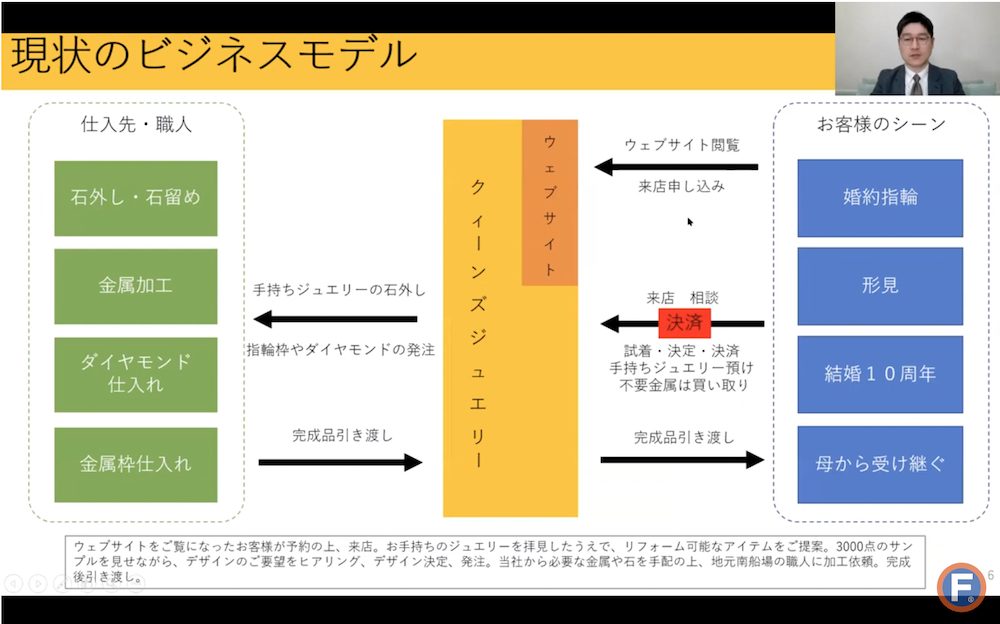

事業計画書の一部。既存事業のビジネスモデルや、サービスフローを掲載し、イノベーション前の状況をわかりやすく説明している

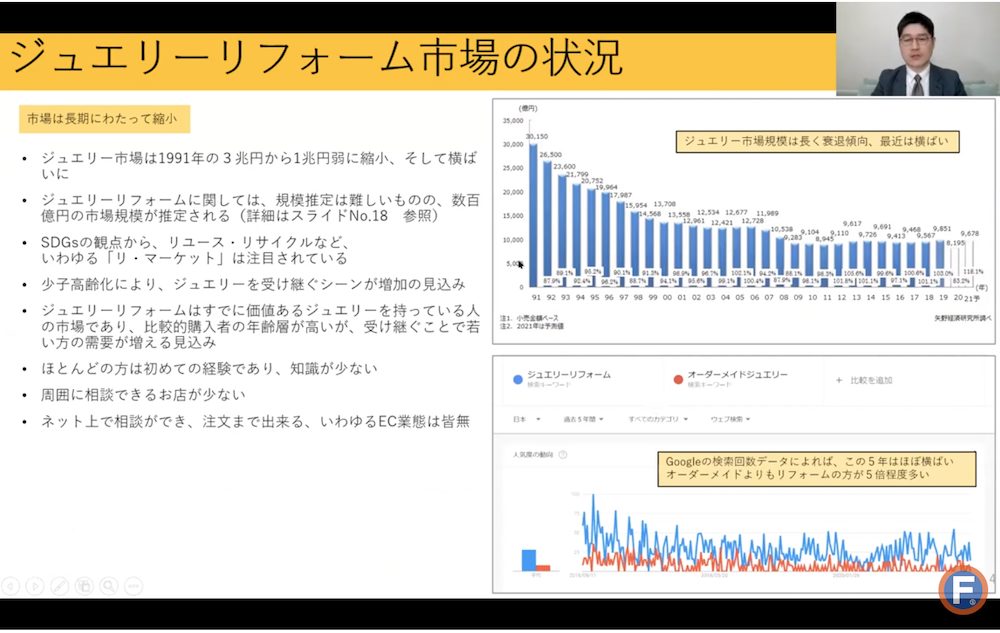

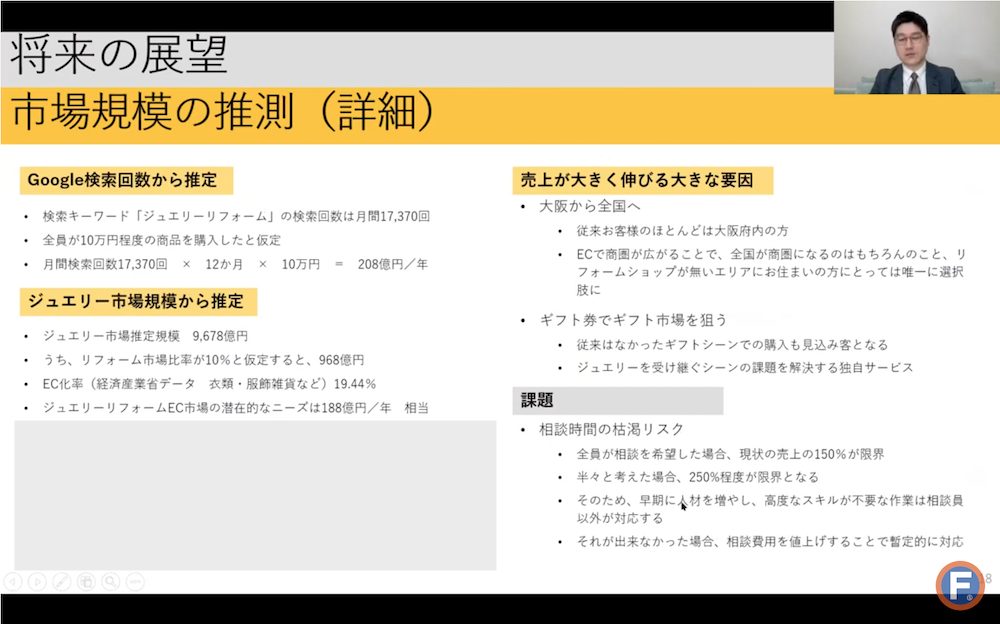

市場調査データ(民間調査会社公表)や、Google検索における「オーダージュエリーリフォーム」「オーダーメードジュエリー」といったキーワードの検索ボリュームをもとに、ジュエリーリフォーム市場の状況もまとめた

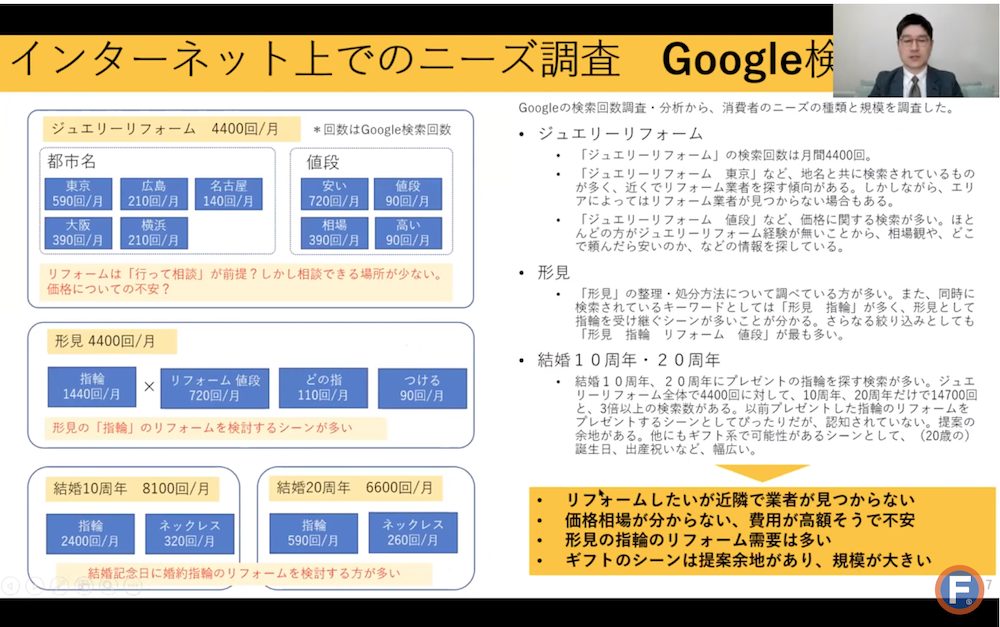

Google検索におけるキーワードごとの検索ボリュームを分析し、ジュエリーリフォームに対する潜在ニーズを調査した。その結果、「ジュエリーリフォーム」と都市名を組み合わせて検索するユーザーが多いことや、「結婚20周年 指輪」といった記念日と組み合わせて検索するユーザーが一定数いることが分かった

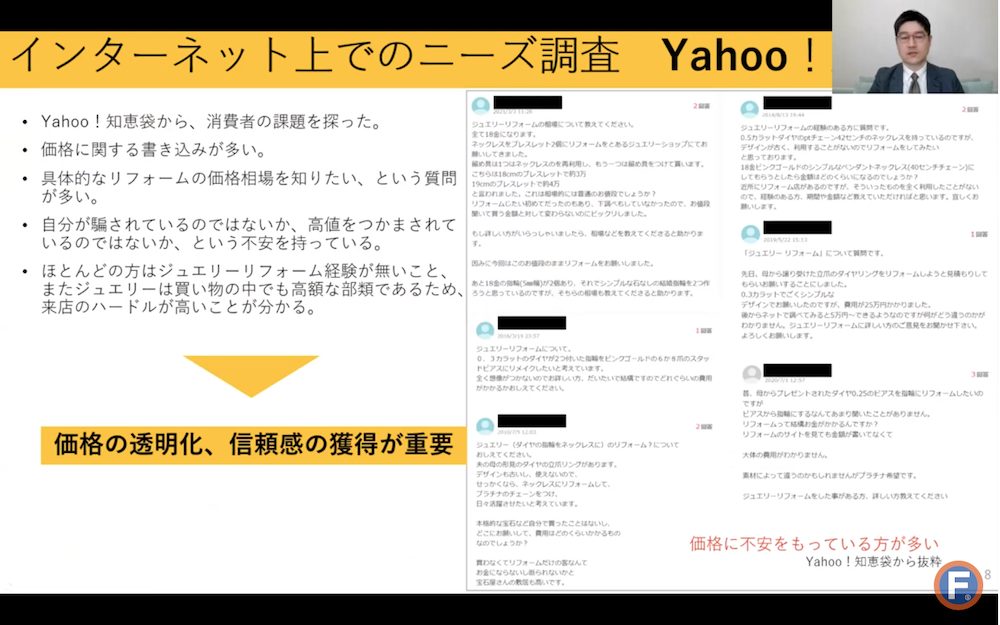

Yahoo!知恵袋のQ&Aを分析し、ジュエリーリフォームにまつわる消費者の悩みや不満などを調査した結果、価格の不明瞭さに不安を持つ消費者が多いことが判明。ECサイト上で価格を透明化すれば、顧客から信頼感を獲得できるという仮説を立てた

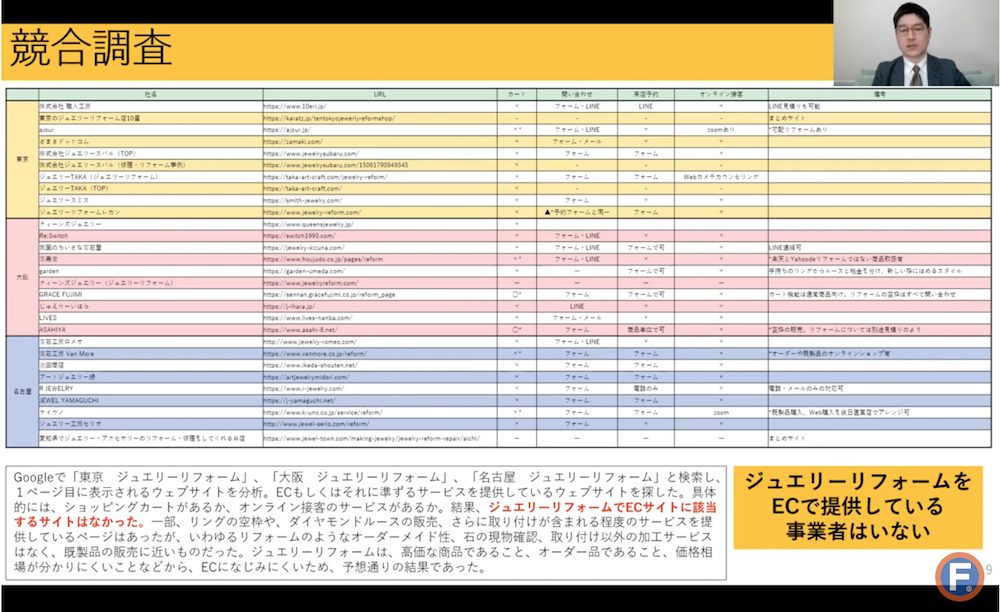

Google検索で「東京 ジュエリーリフォーム」「大阪 ジュエリーリフォーム」「名古屋 ジュエリーリフォーム」といったキーワードで検索し、1ページ目に出てくるWebサイトを調査した。その結果、ジュエリーリフォームのECサイトを運営している事業者はいないことが分かった

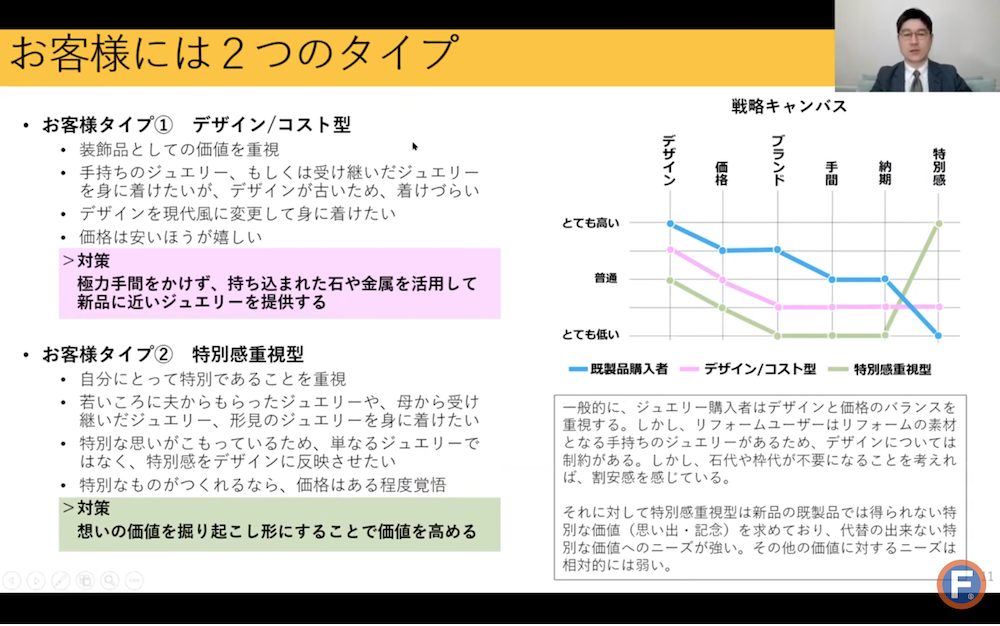

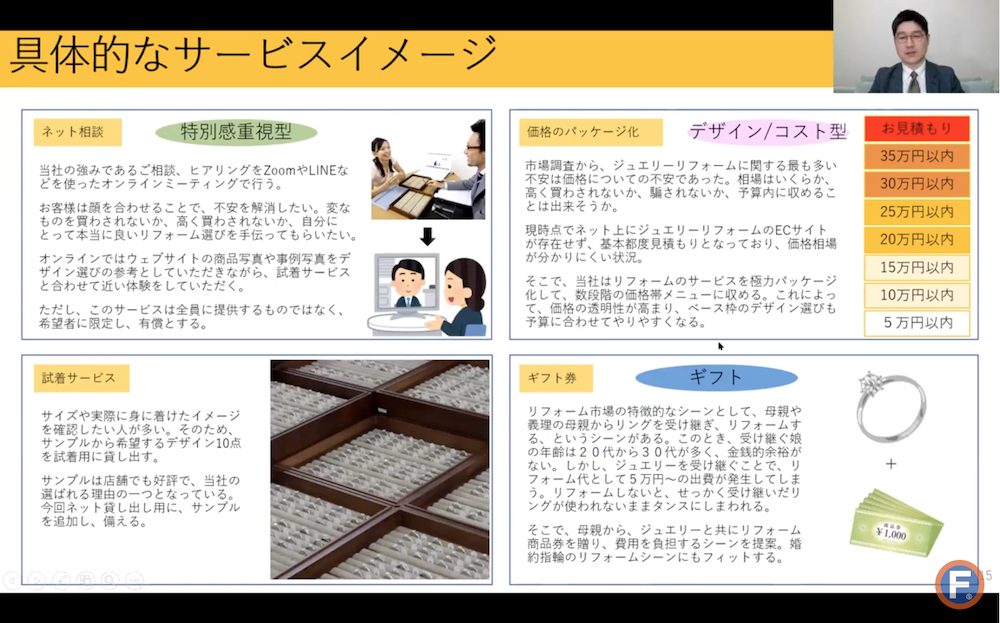

さまざまな調査の結果を踏まえ、ジュエリーリフォームを行う消費者は「デザインやコストを重視する層」と「思い出や思い入れを重視する層」の2種類がいるという結論を得た。そのことを踏まえて商品やサービスを設計した

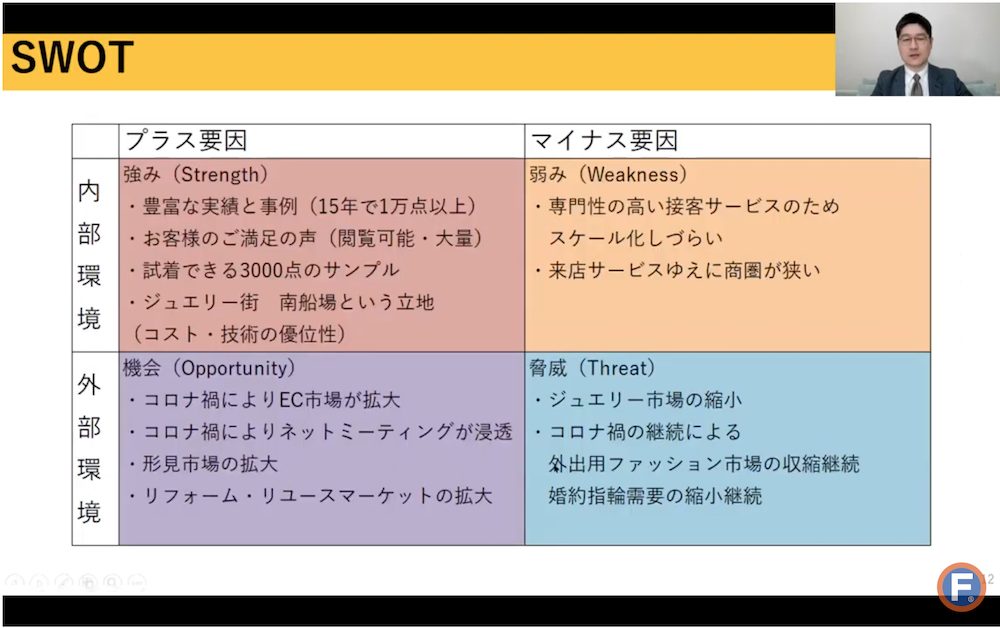

SWOT分析も行って自社の状況を整理し、事業戦略の方針を明確化し、具体的な商品やサービスに落とし込んだ

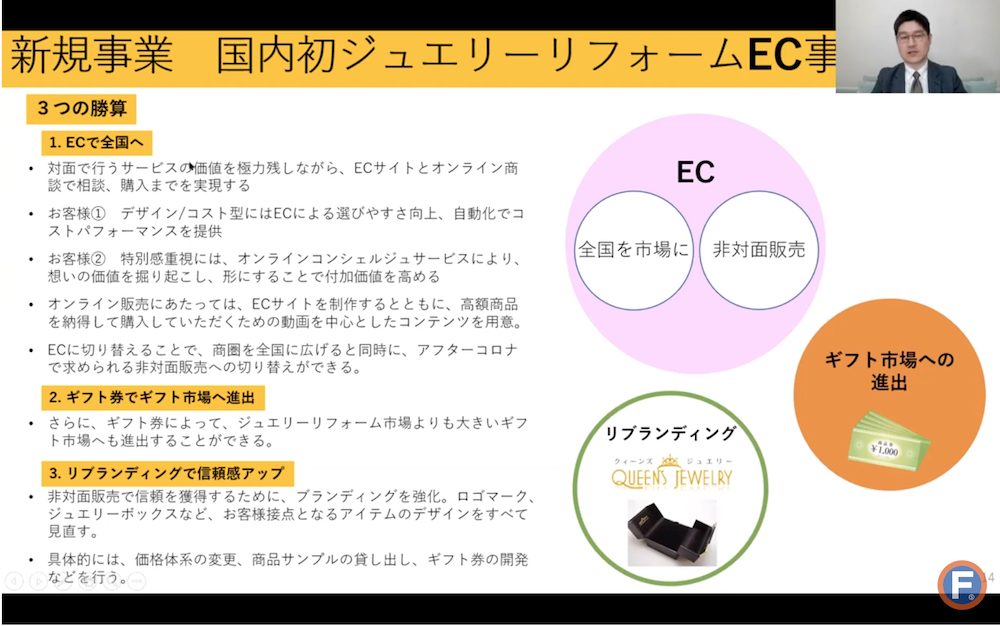

国内初のジュエリーリフォームEC事業を考案。ジュエリーリフォームのギフト券も販売し、ギフト市場にも進出した

事業計画書には具体的なサービス提供イメージやビジネスモデル、実施体制も盛り込んだ

市場規模の予測値など、将来の展望も試算した(セミナー限定公開の部分は画像を加工しています)

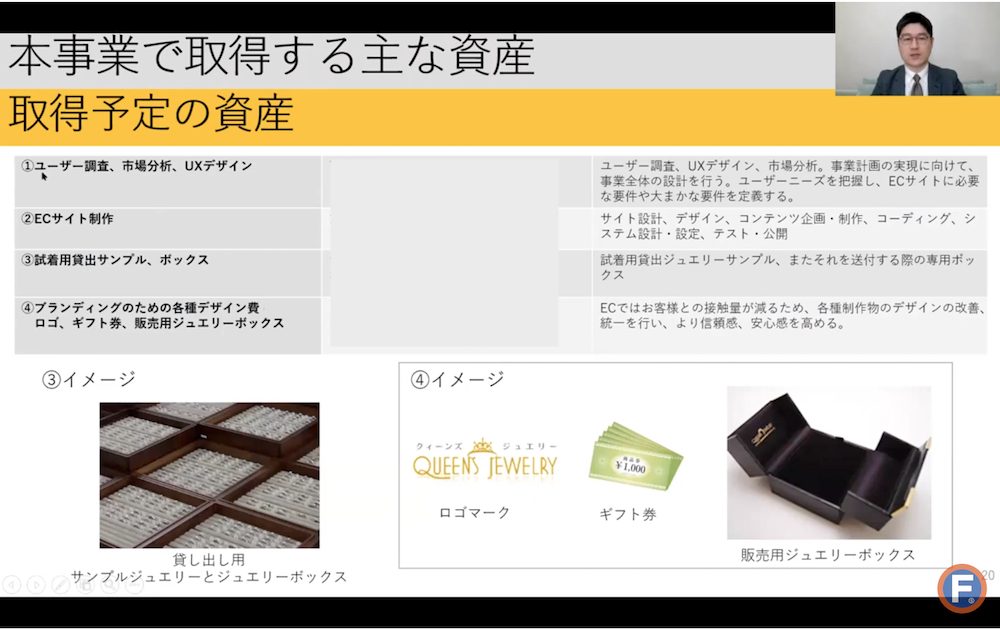

事業のために取得する資産と、費用のシミュレーションも実施(セミナー限定公開の部分は画像を加工しています)

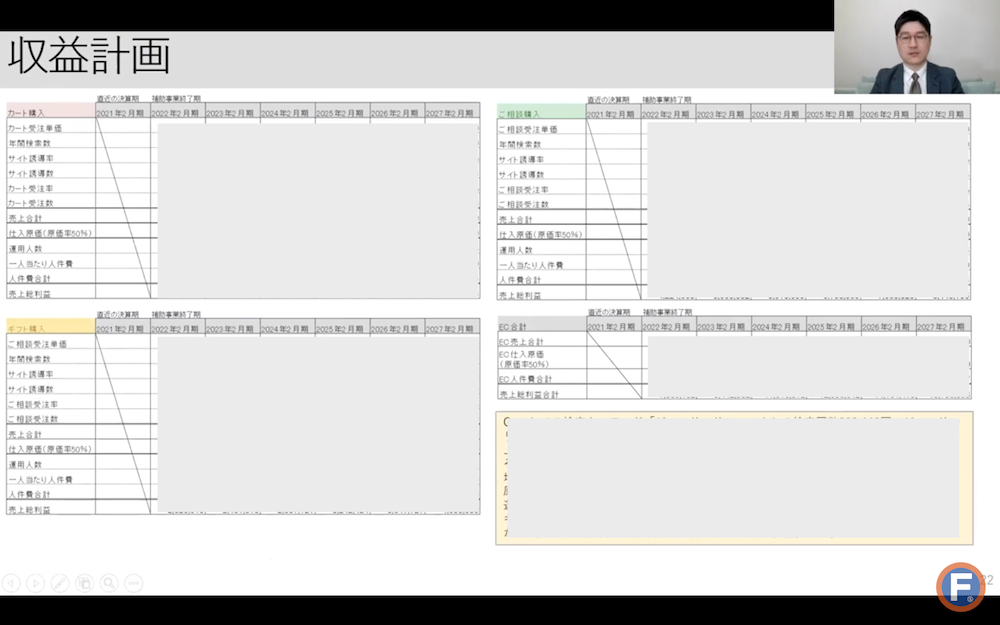

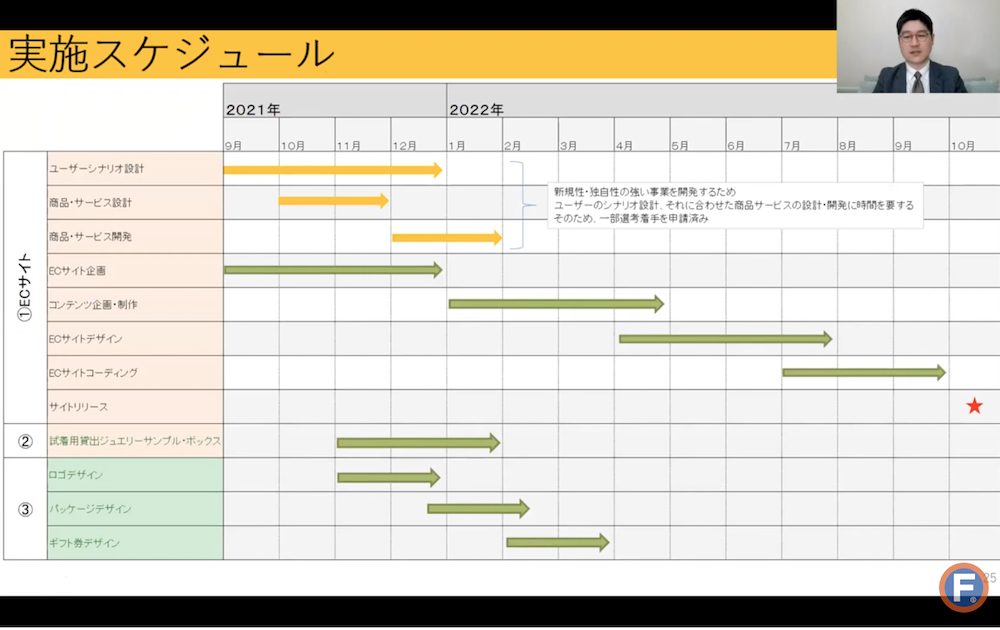

収益計画や付加価値額増加のシミュレーション、実施スケジュールも具体的に設定した(セミナー限定公開の部分は画像を加工しています)

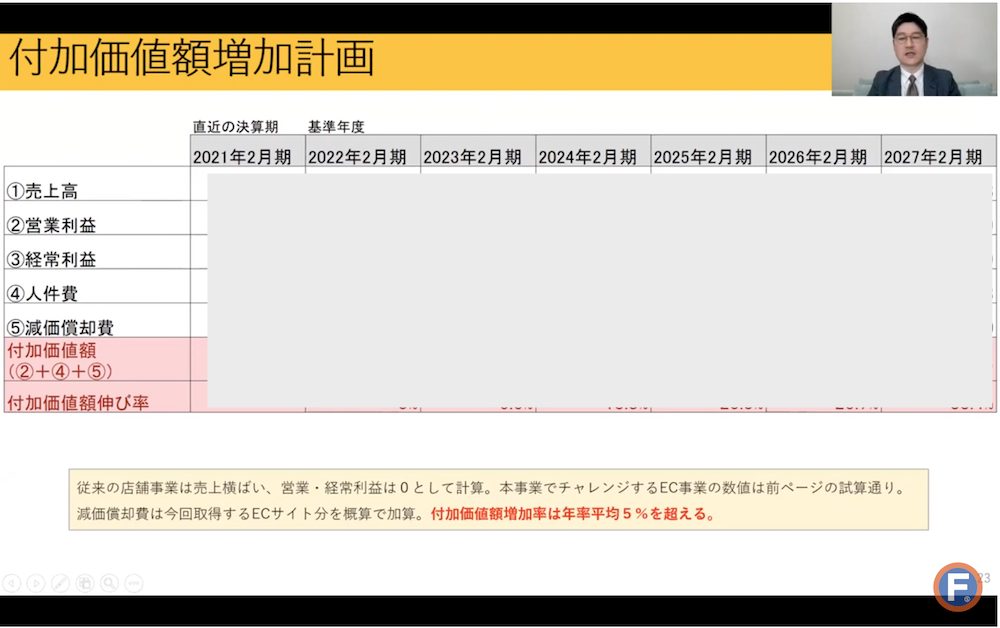

収益計画や付加価値額増加のシミュレーション、実施スケジュールも具体的に設定した(セミナー限定公開の部分は画像を加工しています)

権さんはこのように具体的な事業計画書を解説し、ぜひ真似してくださいと話しながらも、「とはいえ、事業計画書をいきなり書くわけではありません。その前には、成功すると言えるところまで計画を練ることが必要です。事業計画書が必要なのではなく、事業戦略が必要なのです」と強調しました。

事業再構築補助金の申請方法とスケジュール

事業再構築補助金を申請するには、「GビズID」を取得し、決算書や確定申告書、事業計画書などの必要書類をそろえて提出する必要があります。申請の手順や要件について、詳しくは事業再構築補助金のページをご覧ください。

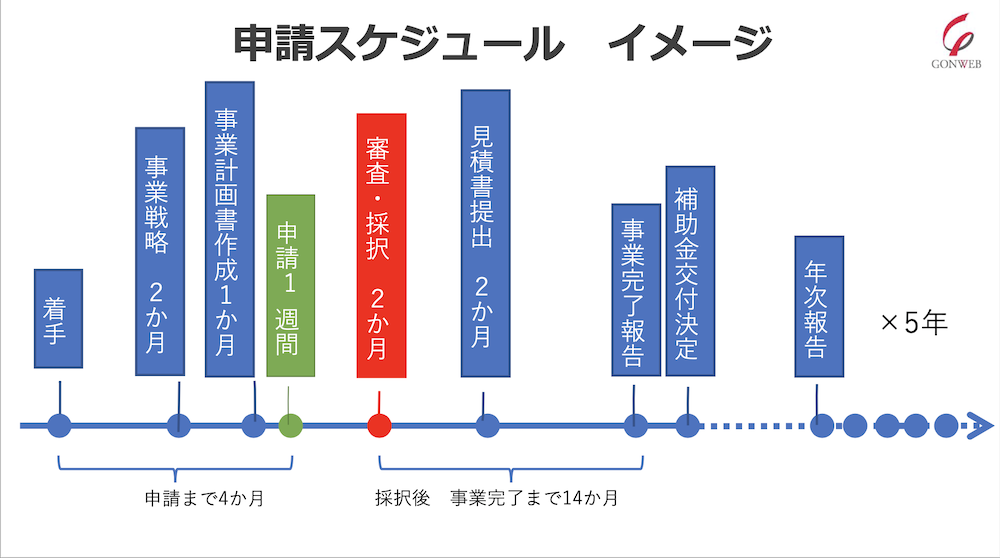

着手から申請、採択までのスケジュールも解説した

事業再構築補助金の公式サイトでは、過去に採択された企業の事業計画書やビジネスモデルも公開されています。事業計画書を作成する際の参考にしてください。

まとめ

セミナーの最後に権さんは、「商品やサービスで差別化できない普通のECサイトは、すでに衰退期に入っていると思う」と指摘し、競争力を高めるために、少しでも早くイノベーションに取り組むことが必要だと訴えかけました。

既存事業が衰退し、経営体力がなくなっていくと、イノベーションに取り組むことがますます難しくなります。事業再構築補助金も、いつまで続くかわかりません。イノベーションに取り組みたいと考えている方は、出来るだけ早く着手してください(権さん)

なお、権さんが代表理事を務めている一般社団法人ウェブコンサルタント・ウェブアドバイザー協会では、事業戦略の立て方を学ぶ勉強会「AB3C道場」も開催しています。興味のある方はチェックしてみてください。

事業戦略の立て方を学ぶ勉強会「AB3C道場」

ECビジネスの成長に役立つ各種セミナーを開催中

今回のセミナーは、実際に採択された事例をもとに事業計画書の作り方を具体的に解説するなど、実践的な内容でした。事業再構築補助金の申請を検討している方は、参考になったのではないでしょうか。

株式会社フューチャーショップは、今回のセミナーの他にもEC事業者さまのビジネス拡大に役立つさまざまなセミナーを開催しています。直近の開催予定は公式サイトの「オープンセミナー」ページで公開していますので、こちらもぜひチェックしてください。

![4回目の緊急事態宣言で、EC利用が増加した?数字でよみ解くEコマース[自社EC 2021年7月〜9月 futureshopサービスまとめ]](https://www.future-shop.jp/magazine/wp-content/uploads/2021/10/ogp_infographic-2022ec-2-1024x538.png)