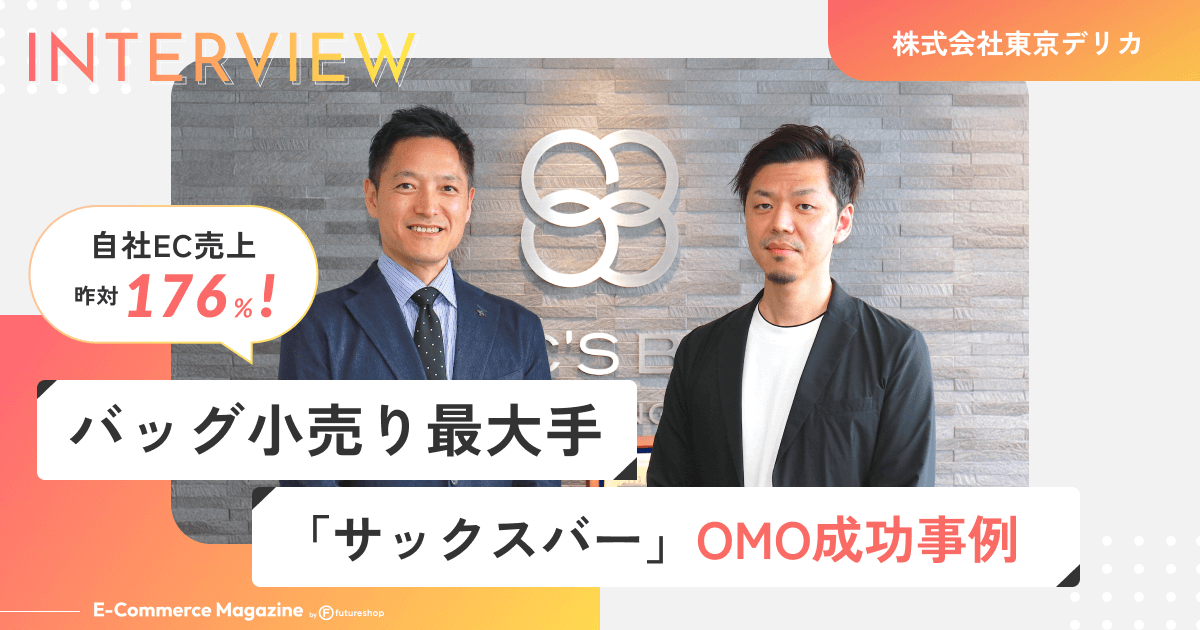

自社ECの売上が昨対176%!バッグ小売り最大手「サックスバー」のOMO成功事例

- 2025.07.17

2025.07.17

消費者の行動が多様化している時代に、小売企業はお客さまとどのようなコミュニケーションを取るべきなのでしょうか。

消費者の行動が多様化している時代に、小売企業はお客さまとどのようなコミュニケーションを取るべきなのでしょうか。

その問いに対する答えの1つとして、OMO(Online Merges with Offline)を推進している企業があります。バッグ小売りの国内最大手※1サックスバー ホールディングスの中核子会社で、全国に539店舗を展開している東京デリカです。

2018年にOMOを本格的に開始し、実店舗と自社ECサイトの会員統合、ポイントの共通化、店舗受取(BOPIS)、オンラインとオフラインが連動したキャンペーンなど、買い物体験の向上につながる施策を次々と導入。実店舗やECサイトの役割を“商品を売る場所”から“価値を届ける場所”へと進化させ、一貫性のあるブランド体験を提供してきた結果、自社ECサイト「SAC’S BAR ONLINE STORE(サックスバーオンラインストア)」の売上高が前期比176.1%※2に拡大するなど大きな成果を上げています。

今回のインタビューでは、東京デリカが取り組んでいるOMOの全体像やOMOを実現した方法のほか、新規会員獲得につながった施策、リピート購入を促進するCRM、在庫最適化によって機会損失を削減した方法などを紹介します。

OMOの取り組みが小売企業にどのような変革をもたらすのか、その一端をご覧ください。

この記事では、次の内容を紹介しています

- 東京デリカが推進しているOMOの概要

- OMOに取り組んでいる理由と、これまでの成果

- 会員データの統合、ポイント共通化、店舗受取(BOPIS)などを実現した方法

- 新規会員獲得およびリピーターの増加につながった施策

- アプリダウンロード100万件超を達成した方法

※1 出典:NIKKEI COMPASS「日経NEEDS業界解説レポート 鞄専門店」 / フットウェアプレス「2024年版 靴・バッグ・資材 売上ランキング260社」

※2 出典:株式会社サックスバー・ホールディングス 2025年3月期 決算説明会資料

株式会社東京デリカは「SAC’S BAR」など複数のショップブランドを持ち、合計539店舗(2025年3月末時点)を展開している

株式会社東京デリカ

第3商品部 デジタルマーケティング室

SAC’S BAR公式webサイトショップマスター

岡部 友貴 氏

株式会社フューチャーショップ

取締役 安原 貴之

目次

東京デリカの事業概要とECの現状

株式会社フューチャーショップ 安原(以下、fs安原):はじめに、東京デリカさんが手がけている事業について教えてください。

株式会社東京デリカ 岡部さん(以下、岡部さん):弊社はバッグや財布、雑貨類などの小売りを行っている企業です。店舗数は2025年3月末時点で合計539箇所。「SAC’S BAR(サックスバー)」「GRAN SAC’S(グランサックス)」「LAPAX(ラパックス)」「DOUX SAC’S(ドゥサックス)」など、コンセプトが異なる複数のショップブランドを展開しています。

fs安原:EC事業の現状をお聞かせいただけますか?

岡部さん:2025年3月期のEC売上高は27億8500万円でした。現在運営しているネットショップは自社ECサイトとECモールを合わせて約10店舗です。EC売上高に占める自社ECサイトの割合は約1割ですが、伸び率は前期比76.1%増で、ECモールと比べて高い成長率を維持しています。

fs安原:自社ECサイトの運営やフルフィルメントは、どのような体制で行っているのでしょうか。

岡部さん:「SAC’S BAR ONLINE STORE(サックスバーオンラインストア)」の運営は私が所属している第3商品部 デジタルマーケティング室が担当しています。

サイト運営や商品登録、ランディングページの制作、ささげ、モデル撮影、販促企画、UI改善などは社内で行い、制作業務の一部や広告運用は外部パートナーと連携しています。在庫管理や出荷業務などのフルフィルメントは、千葉県内にある自社倉庫のEC専用エリアで行っています。

なお、ECモールの店舗運営やフルフィルメントは、自社ECサイトとは別の部署が担当しています。

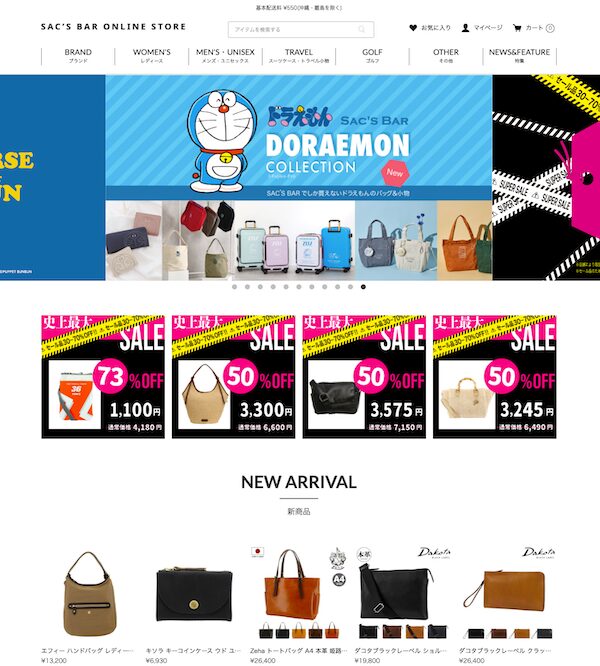

自社ECサイト「SAC’S BAR ONLINE STORE(サックスバーオンラインストア)」は2015年に「futureshop」でオープンした。2020年からは「futureshop omni-channel」で運用している

東京デリカが推進しているOMOの現在地

fs安原:近年はOMOを推進していますね。これまで、どのようなことに取り組んできたのでしょうか。

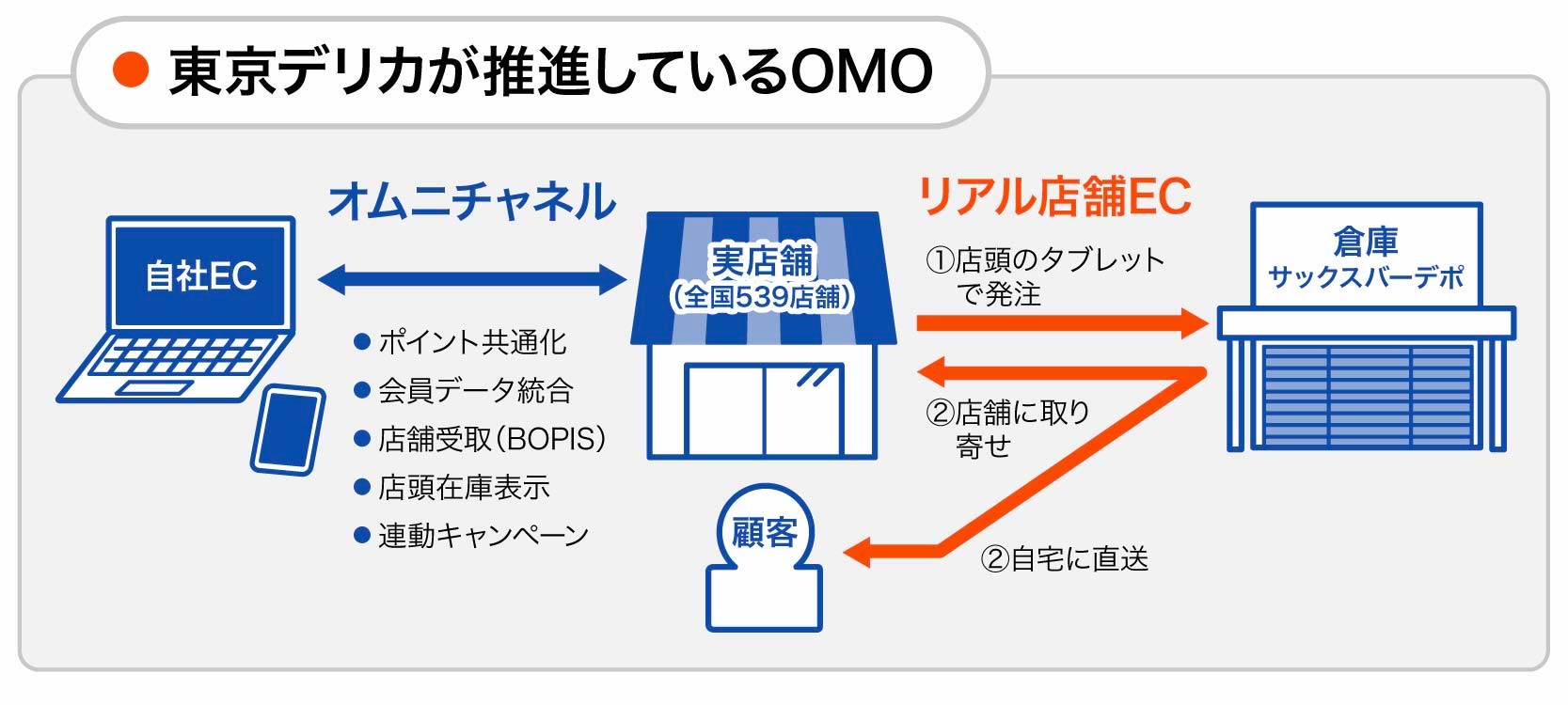

岡部さん:2018年にOMOを本格的に開始し、さまざまな施策やサービスを導入してきました。

例えば、実店舗に在庫がない商品を店頭のタブレット端末で注文し、実店舗に取り寄せたりお客さまの自宅に直送したりする「リアル店舗EC」を2018年に開始しました。

2020年には「futureshop omni-channel」を導入し、実店舗と自社ECサイトの会員データの統合、および、ポイントの共通化を行いました。

そして2023年には、自社ECサイトの受け取り方法として店舗受取(BOPIS)を導入したほか、実店舗の在庫を自社ECサイトやアプリに表示する機能も実装しています。

そのほか、実店舗ごとにSNSアカウントを運用し、店舗スタッフがコーディネートを発信するなど、オンラインとオフラインが融合した、さまざまな取り組みを進めています。

fs安原:実店舗とECが連動したキャンペーンも実施していますね。

岡部さん:はい。毎月開催している大型イベント「鞄祭(かばんさい)」は、実店舗と自社ECサイトのどちらで購入してもポイントが10倍貯まり、対象商品は10%オフになります。

イベント以外の期間も、人気商品や新着アイテムなどをECサイト・アプリ・SNSなどで発信し、同じ商品を店頭のPOPで訴求するなど、実店舗とオンラインの連動を意識しています。

購買行動の変化に対応してOMOを開始

fs安原:OMOを推進している理由を、お聞かせいただけますか?

岡部さん:一言で表現するならば、お客さまに、より良い買い物体験を提供するためです。

お客さまの購買行動が多様化し、実店舗とECを併用するお客さまが増えたことで、実店舗とECを分けた運営体制では対応しきれない場面が増えました。

現代の消費者は、オフラインとオンラインを行き来しながら買い物をします。実店舗で実物を見た上で、家に帰って、じっくり考えてからECサイトで購入するお客さまもいらっしゃるでしょう。あるいは、ECサイトで商品を注文し、会社帰りなどに実店舗で商品を受け取りたいというお客さまも少なくありません。

お客さまが、いつでも好きな場所で買い物ができるように、ECと実店舗の境界をなくし、自然にサックスバーのどこかで買い物ができる体験を理想として、OMOを推進しています。実店舗・EC・アプリ・SNSといったチャネルの垣根を超えて顧客接点を創出し、ブランド体験の一貫性を高めていくことを重視しています。

fs安原:OMOを開始する前は、どのような課題があったのでしょうか。

岡部さん:自社ECサイトと実店舗の会員情報が一元化されていなかったために、販促の精度が上がりにくく、施策の一貫性を保てないことが課題でした。

また、ECと実店舗で在庫が分断されていたため、実店舗には在庫があるのにECサイトでは「完売」と表示されるなど、販売機会を逃すケースも多かったです。

fs安原:そういった課題は、OMOを推進してきたことで解消できたでしょうか。

岡部さん:はい、着実に解消が進んでいます。

販促施策に関しては、実店舗と自社ECサイトの会員情報を統合したことで、チャネルをまたいだCRMやキャンペーンの展開、セグメント配信などが行えるようになりました。

また、リアル店舗ECや店舗在庫の表示機能などを導入した結果、在庫の偏在による機会損失を防ぐことができています。

株式会社東京デリカ 第3商品部 デジタルマーケティング室 SAC’S BAR公式webサイトショップマスター 岡部 友貴 氏

OMOは「実店舗とECの双方に好影響」

fs安原:OMOは、売上にもつながっているでしょうか。

岡部さん:実店舗とECの双方に好影響を与えているという実感があります。

例えば、実店舗で買い物をしたお客さまが、貯まったポイントを自社ECサイトで使うためにEC会員に登録するなど、実店舗とECの相乗効果が生まれています。さらに、そのEC会員に対してEC限定クーポンを継続的に配信し、リピート購入につなげるといった施策も奏功しています。

店舗受取(BOPIS)や店舗在庫の表示機能を導入したことで、お客さまの来店機会を生み、接客や、ついで買いのチャンスにもつながっています。店舗受取(BOPIS)の対象は主にプライベートブランド商品です。店舗に在庫がなくても販売できるため、在庫リスクを抱えることなく販売機会を得られるメリットも大きいと考えています。

fs安原:店舗受取(BOPIS)の売上は、実店舗とECのどちらに計上しているのでしょうか。

岡部さん:自社ECサイトで決済した場合はEC売上として計上し、実店舗で決済した場合は店舗売上になります。なお、リアル店舗ECはすべて店舗売上です。

株式会社フューチャーショップ 取締役 安原 貴之

アプリ会員の獲得に店舗スタッフが貢献

fs安原:OMOを推進する上で、アプリ会員を増やすことも欠かせませんね。

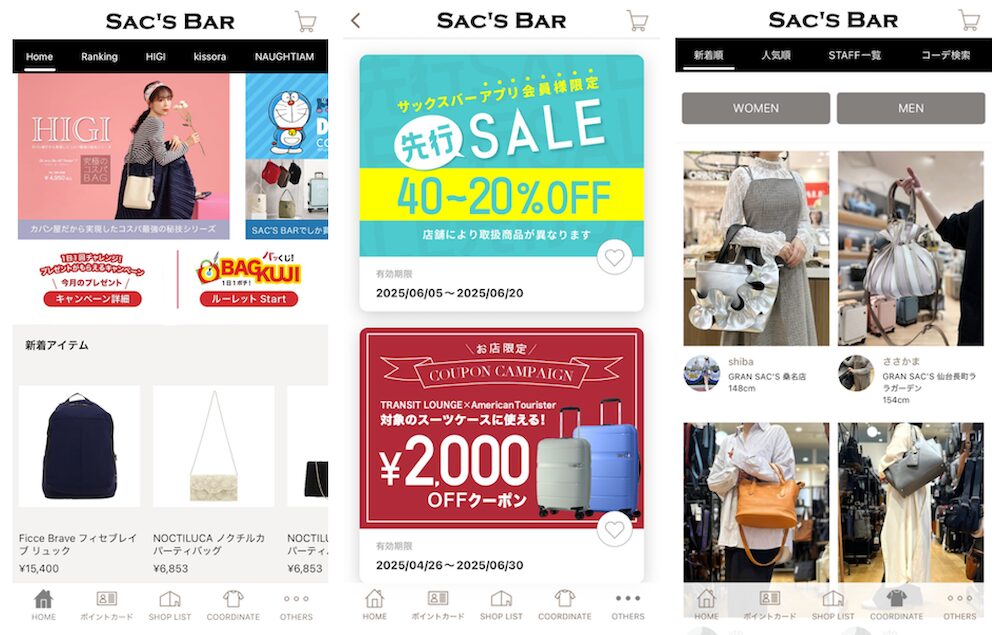

岡部さん:おっしゃる通りです。アプリは会員証やポイント管理、店舗検索、ネットショップ、実店舗で使えるクーポンの配信など、さまざまな機能が集約されており、お客さまとの“接点”としての役割を担っています。

fs安原:アプリ会員を増やすために、どのような施策を打っているのでしょうか。

岡部さん:実店舗でのPOPの掲出や、店舗スタッフによる案内がメインです。実店舗で買い物をしたお客さまが店頭でお支払いする際に、アプリをダウンロードするとポイントが貯まり、そのポイントをECと実店舗のどちらでも使えることを説明しています。

アプリでは新着アイテムや各種クーポン、スタッフコーディネートなど多彩なコンテンツを発信している

fs安原:店舗スタッフさんの貢献が大きいのですね。

岡部さん:そうですね。店舗スタッフの役割はアプリの案内にとどまらず、店舗受取のお客さま対応、ECサイトへのコーディネート投稿、実店舗ごとのSNS運用など、オンライン・オフラインを問わず広がっています。

fs安原:ECへの貢献度を考慮した人事評価制度などはあるのでしょうか。

岡部さん:2025年度から、人事評価制度の再構築に着手しました。現在は新制度への移行準備段階にあり、OMO領域における貢献度を含めた評価指標の策定も検討していくことになると考えています。

futureshop omni-channelを活用してOMOを実現

fs安原:OMOを実現するために独自システムをフルスクラッチ開発する企業も少なくないなかで、東京デリカさんは、SaaS型やパッケージ型のシステムを活用してOMOの仕組みを構築していますね。

岡部さん:お客さまに、より良い買い物体験を提供するというOMOの目的を達成するために、SaaS型・パッケージ型・独自開発など複数のシステムを組み合わせて、最適な仕組みを模索してきました。

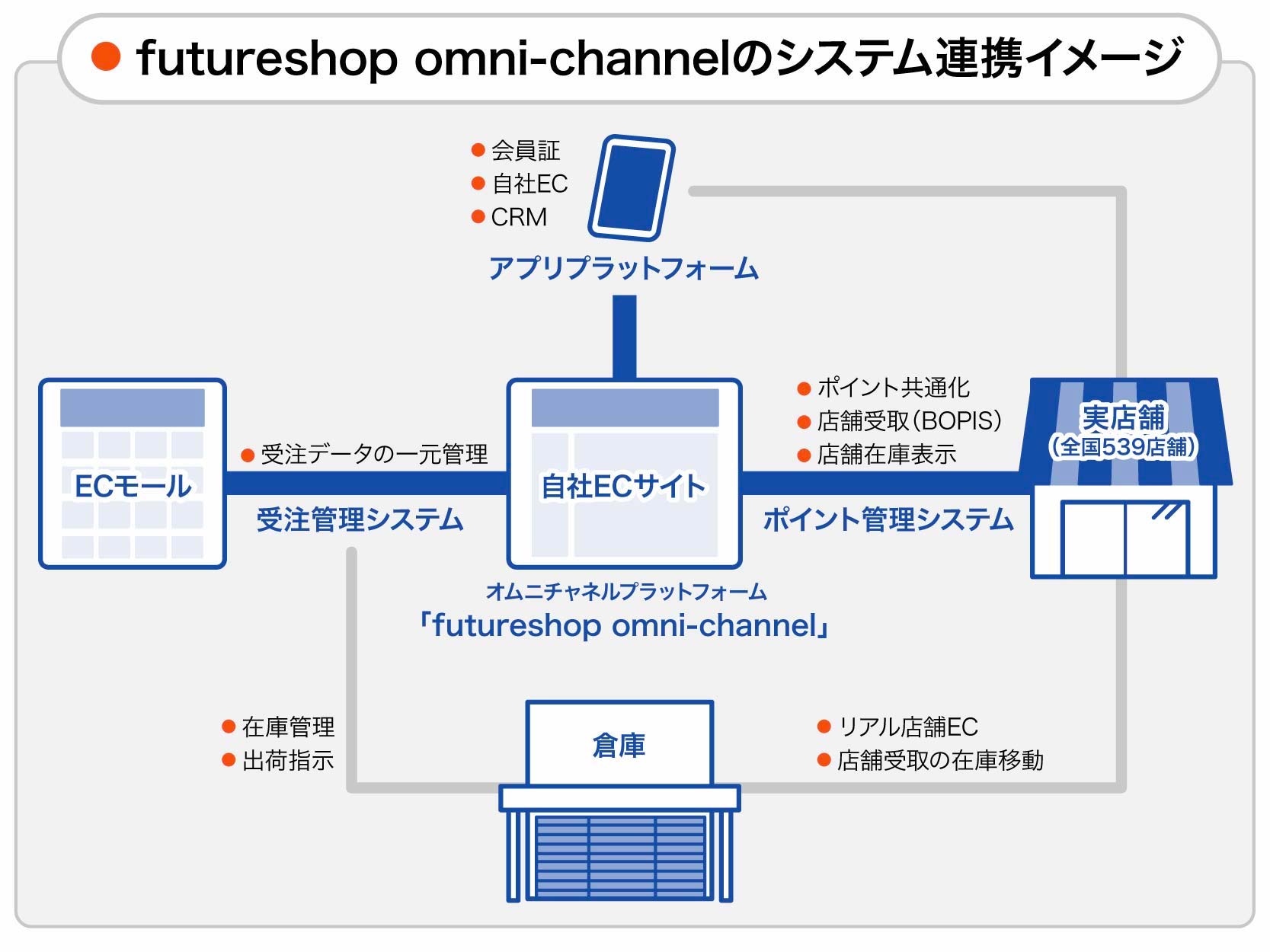

2020年からはオムニチャネルプラットフォーム「futureshop omni-channel」で自社ECサイトを運用し、受注管理システム、ポイント管理システム、アプリプラットフォーム、倉庫管理システムなどを連携することで実店舗とECをシームレスにつないでいます。

システムで自動化・効率化する部分と、運用でカバーする業務を整理しながら、弊社にとって最適なOMOのあり方を追求していきたいです。

fs安原:自社ECサイトのプロモーションやCRMの施策においても、さまざまなツールを活用していますね。

岡部さん:ECのデータ分析やデータの利活用を行える「b→dash」、ハッシュタグ検索の「Awoo AI」、商品のサイズ感をオンラインで確認できる「unisize」など、色々なツールを活用しています。

新しいツールの導入については、まず試してみて、導入後の効果検証や運用コストの見直しを並行して行いながら、一部機能のスリム化・最適化を進めています。現在は、在庫に連動した類似商品表示機能や、顧客データとの連動を重視したレコメンドの強化に軸を置き、社内データとの連携性を重視してツールを選定しています。

futureshopは新しい連携サービスや外部ツールとの接続が、柔軟にオプションとして追加されていく多様性があるので、ツールの選択肢が広がる点で便利だと感じています。

ツール導入効果とリピート促進の成功事例

fs安原:会員さんのリピート購入に効果があった施策をお聞かせいただけますか?

岡部さん:futureshopのデータ分析機能や「b→dash」などのツールを活用し、購買データや属性データなどにもとづくセグメント配信やレコメンドに取り組んだ結果、リピート購入の促進につながっています。

具体的には、お誕生日特典クーポンの提供、ポイントの有効期限を知らせるリマインドメール、カートに残った商品を通知するカゴ落ちメール、閲覧履歴やお気に入り登録にもとづく商品提案など、さまざまなセグメント配信を行ってきました。

今後は、お客さま一人ひとりに最適な体験を提供するパーソナライズ施策も強化していく方針です。レコメンドの精度向上を図るとともに、メールやアプリのプッシュ通知を活用したセグメント配信の精度も磨き、LTVの最大化を図っていきたいと考えています。

fs安原:新規のお客さまの購入促進につながった施策はあるでしょうか。

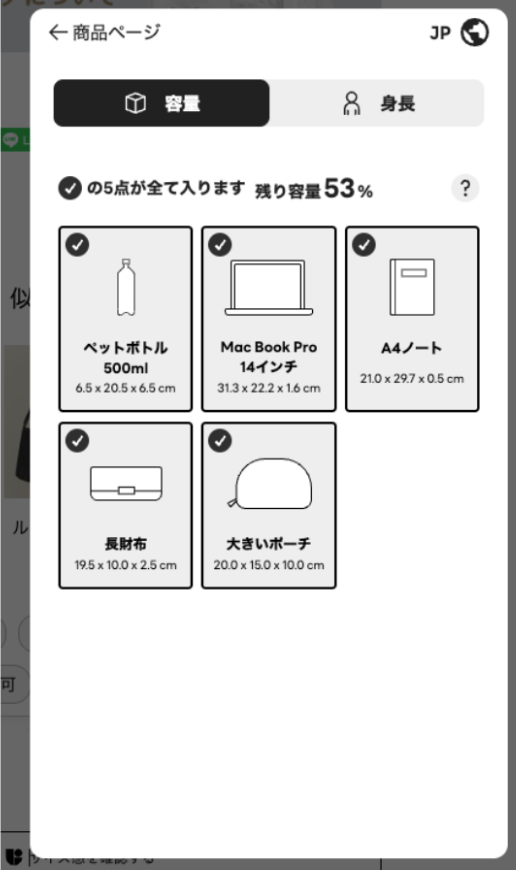

岡部さん:例えば2024年夏に「unisize」を導入した結果、バッグやスーツケースなど容量感やサイズ感が可視化され、サイズに関する購入前の不安や疑問の解消につながっています。「unisize」を導入してからサイズに関するお問い合わせの件数が大幅に減りました。サイズで失敗したくないと考えるお客さまがECサイトで購入する心理的ハードルを下げることができたと考えています。

「unisize」を活用し、バッグやスーツケースなどに収納できる物を可視化することで、容量やサイズ感をイメージしやすくした

ECはブランドやサービス価値を広げる中核チャネル

fs安原:東京デリカさんのビジネスにおいて、EC事業は今後どのような役割を担っていくと考えていますか?

岡部さん:EC事業は、自社のブランドやサービス価値を広げる中核チャネルの一つに位置づけています。実店舗とECのどちらが優位という考え方ではなく、顧客視点で最適な接点を柔軟に提供していくことが重要だと捉えています。

そして、ECは単なる販路ではなく、LTV最大化やファン化の基盤としての役割が、より強く求められていくと考えています。

fs安原:最後に、自社ECサイトの抱負や、中長期の目標をお聞かせください。

岡部さん:Z世代をターゲットとしたSNS施策やインフルエンサーマーケティング、スポーツや他業種とのコラボレーションなど、さまざまな施策を通じて新規顧客の獲得と認知度向上を目指します。プライベートブランド商品も拡充し、独自性をさらに高めていきたいです。

SNSマーケティングを活用した海外ECの強化や、店頭の購買データを活用したCRM施策の強化も計画しています。アプリの利便性向上や会員限定イベント、プレゼント企画なども通じて、顧客ロイヤルティの向上と商品・サービスのレベルアップも図ります。

2027年3月期までにアプリのダウンロード数を累計180万まで増やし、グループ全体でEC売上高を50億円超に引き上げることが目標です。

編集後記

バッグ小売りのリーディングカンパニーとして、OMOという新たな挑戦を続けている東京デリカさま。全国に539店舗を展開している強みを活かし、店舗受取やリアル店舗ECなどのサービスを展開することで、ブランド体験をより良いものへと進化させている企業姿勢が印象的でした。さまざまな施策を通じて、ECと実店舗の好循環を生み出している同社の取り組みは、多くの事業者さまにとって示唆に富むものではないでしょうか。「より良い買い物体験を提供するために、やるべきことは、まだまだある」と熱を込めた岡部さん。東京デリカさまの、さらなる飛躍から目が離せません。